Quando la vista di una scatolina in metallo posta sul gas a bollire faceva precipitare nel panico. E non solo noi bambini…

Di Paola Emilia Cicerone – giornalista scientifica

Deve essere ancora in casa da qualche parte, la scatolina in metallo con dentro ago e siringa che si usava per le iniezioni quando ero bambina. Mi bastava vederla comparire, a bollire sul gas per sterilizzare il tutto, per precipitare nel panico più assoluto.

E probabilmente non ero la sola, tanto che il mio pediatra, per evitare che i piccoli pazienti associassero la sua presenza alle temute “punture”, aveva escogitato uno stratagemma destinando a questa incombenza un giovane assistente. Un dottorino di carattere mite, palesemente dispiaciuto di far paura ai bambini cui teneva molto. Con me andò malissimo perché da bambina mi ammalavo facilmente, e spesso in forma grave.

Fu dopo la più seria di queste malattie che calcolai di aver fatto in tre mesi circa 150 iniezioni tra intramuscolari, endovenose e ahimè punture lombari, senza dimenticare una fleboclisi durata giorni. Fu allora che giurai che di iniezioni non ne avrei fatte più, a costo di ingurgitare compresse gigantesche o disgustose. E in realtà sono andata avanti così per un bel po’ di anni, glissando sulla necessità di esami del sangue e contando su una dentatura invidiabile, con poche eccezioni tra cui una vaccinazione anti epatite. Poi, le cose sarebbero cambiate ma non di molto, ma ho continuato a chiedermi perché i progressi della ricerca non ci abbiano ancora assicurato un metodo più civile per assumere farmaci.

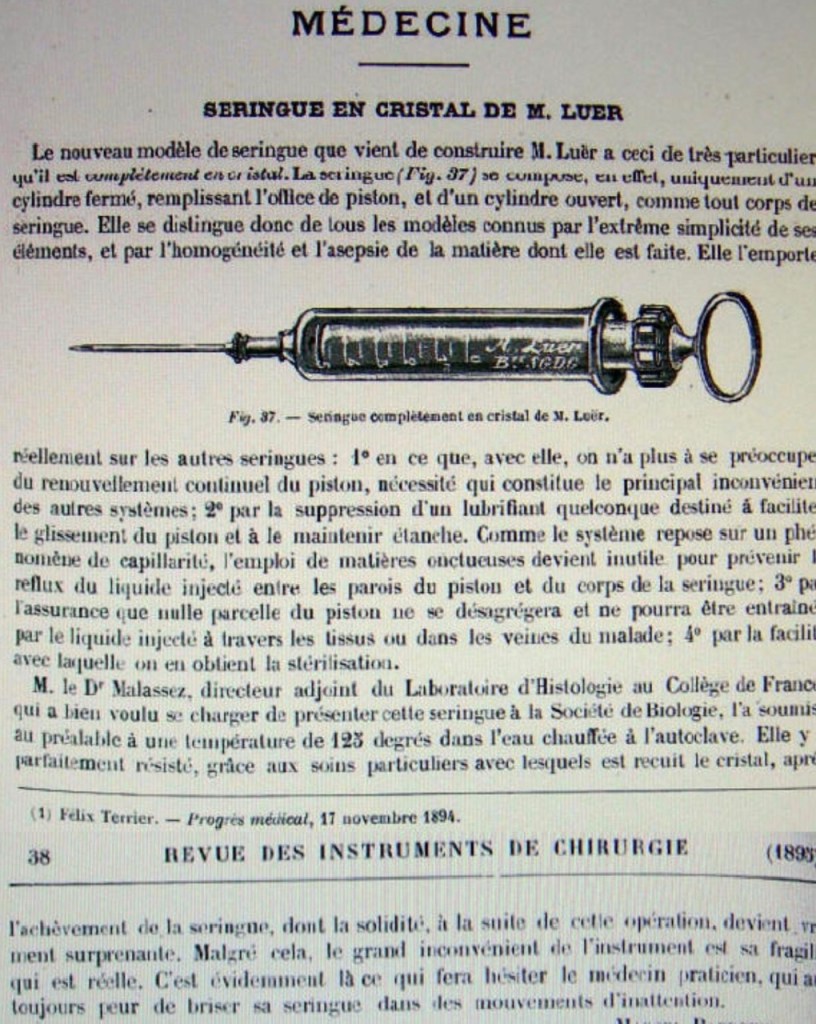

In effetti, l’idea di bucare gli esseri umani per infilarci dentro un medicamento è antica anche se le iniezioni come intendiamo oggi nascono intorno alla metà del diciannovesimo secolo, grazie soprattutto a un medico francese, Charles Pravaz, che perfezionando uno strumento messo a punto dal collega Dominique Anel aveva realizzato una siringa di tipo moderno che usava per cercare di curare gli aneurismi con farmaci coagulanti.

Negli stessi anni un medico scozzese, Alexander Wood, cominciava a utilizzare una siringa per curare le nevralgie iniettando farmaci in prossimità dei nervi malati, e dopo una decina di anni le siringhe, prima in metallo e poi in vetro sono entrate in uso anche in Italia. Anche se l’idea di usare aghi e siringhe per introdurre qualcosa nell’organismo è assai più antica: nel Rinascimento le iniezioni – di cui anche Leonardo da Vinci era maestro – servivano nella dissezione anatomica per mettere in rilievo i vasi arteriosi e venosi e nella pratica dell’imbalsamazione. Ma non sono mancati tentativi di uso medico di queste procedure, durante il Medioevo e poi di nuovo nel diciassettesimo secolo, con conseguenze spesso disastrose. Paradossalmente, è più antica la storia delle endovenose che proprio nel diciassettesimo secolo cominciano a essere utilizzate su animali soprattutto da Christopher Wren – che non era un medico ma un architetto, astronomo e matematico – e da altri, anche se poi entreranno diffusamente in uso solo nel diciannovesimo secolo grazie al medico italiano Guido Baccelli.

Inutile dire che tutto ciò, nonostante la mia passione per la storia della medicina, non mi confortava per niente; anzi, mi sono resa conto che in televisione sopportavo tranquillamente le immagini di interventi chirurgici anche cruenti, ma era meglio che chiudessi gli occhi se era inquadrato un ago (pare che si chiami belonefobia). Mi è successo anche al cinema, quando dopo aver superato indenne le sequenze più impressionanti del Dracula di Bram Stoker ho rischiato di svenire di fronte alla celebre scena della trasfusione.

Ovviamente non sono mai riuscita a donare il sangue e qualunque incontro con i temuti aghi, si trattasse di prelievi per analisi o di anestesia dal dentista, mi ha sempre terrorizzata. A cambiare almeno parzialmente la situazione è stata, nei primi giorni del nuovo millennio, una storta alla caviglia particolarmente perfida, e soprattutto una di quelle magie per cui una cosa sgradevole assume un carattere diverso se proposta in un’altra lingua. Quando il gentile medico marocchino che mi stava visitando mi disse con voce sicura “il faut faire une piqûre”, mi sono resa conto che l’esotica piqûre non si portava dietro le ansie della mia infanzia, e tutto sommato sembrava assai meno temibile della vecchia iniezione. Senza contare che, come scoprii in quell’occasione, nel frattempo le siringhe monouso realizzate grazie ai progressi della tecnologia garantivano effettivamente punture quasi indolori.

Mi piacerebbe dire che da quel giorno tutto si è risolto. In realtà non è proprio così, ma nonostante le mie ansie sono riuscita a fare senza eccessivi traumi qualche seduta dal dentista e le vaccinazioni anti Covid. E perfino a fare un prelievo di sangue per le analisi in laboratorio (per il precedente, più di dieci anni prima, era venuto il medico a casa). Insomma, la situazione è migliorata. Ho detto migliorata, non risolta…e confesso che la ricerca delle immagini per questo Stile Over mi ha messo a dura prova.